© chamrousse.info 2006-2024 - Site non commercial édité par l’Association CHA’mrousse - plan du site - mentions légales

Julien

Arsène

Tasse,

dit

le

Père

Tasse

,

était

sarthois

de

naissance

mais

dauphinois

d'adoption.

Il

naquit

dans

le

petit

village

de

Vancé

le

29

août

1823

"

à

deux

heures

du

soir

".

C'était

le

5ème

et

dernier

enfant.

Le

16

février

1826,

sa

jeune

mère

décède

à

l'âge

de

31

ans

(le

petit

Julien

n'a

que

deux

ans

et

demi).

Le

10

mai

1830,

son

père

se

remarie

avec

une

"

domestique

à

gage

"

de

15

ans

sa

cadette.

Les

relations

avec

sa

belle-mère

furent

détestables

et

c'est

à

l'âge

de

14

ans

qu'il

quitta

Vancé

pour

faire

son

tour

de

France

comme

compagnon

sabotier

(métier

que

lui

enseigna

son

père),

en

passant

par

Saumur

où

il

fut

accueillit

par

un

oncle

maternel.

Enfin,

ses

pas

l'amenèrent

à

Grenoble

où

il

continua

la

fabrication

des

sabots.

Dans

la

capitale

des

Alpes,

il

exerça

aussi

le

rôle

de

mandataire

entre

les

parents pauvres et les nourrices de la campagne auxquelles leur étaient confiés les enfants.

Le

Père

Tasse

va

gagner

sa

célébrité

en

s'installant

à

Roche-Béranger

dès

1863,

avec

sa

compagne

et

ses

deux

garçons.

Il

a

alors

40

ans.

Il

y

édifie

une

fromagerie,

bientôt

transformée

en

un

chalet

servant

de

refuge

et

de

restaurant.

Il

y

restera

22

années

au

cours

desquelles

il

accueillera

nombre

de

visiteurs

illustres.

L'heure de la retraite sonne alors qu'il a 62 ans et il prend possession d'une humble demeure à Saint-Georges d'Uriage. Il s'éteignit à Grenoble le 10 janvier 1898.

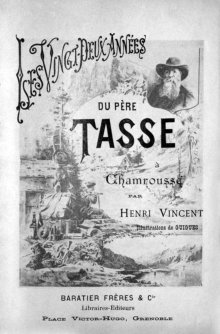

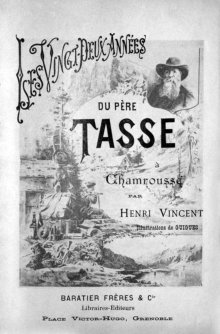

Henri

Vincent

a

publié

en

1891

les

vingt-deux

années du Père Tasse à Chamrousse

.

Ouvrage restauré numériquement par Alain Coïc.

Vous pouvez le télécharger gratuitement

Julien,

dernier

né

de

cinq

enfants

de

la

famille

Tasse,

vit

le

jour

en 1823 ainsi que l'atteste son acte de naissance.

Ses

aînés

furent

Madeleine

(née

en

juillet

1814),

Elisabeth

(avril

1816),

Martin

(septembre 1818) et

Louis

(avril 1821).

L'histoire

du

Père

Tasse

ne

révèle

pas

s'il

continua

à

avoir

des

relations

avec

sa

famille,

une

fois

installé dans l'Isère.

Vancé, le village natal du Père Tasse

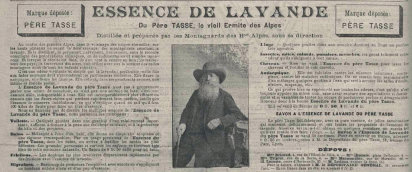

Ci-dessus,

deux

"réclames"

parues

respectivement

en

décembre

1895

et

de

janvier

à

mars

1896

dans

la

revue

Le

Progrès Illustré

.

Le

Père

Tasse

s'était

lancé

dans

les

affaires

avec

la

fabrication

d'essence

de

lavande

et

des

savons

.

A

en

croire

la

publicité,

sa

lavande

était

quasi

universelle

puisqu'elle

servait

à

la

toilette,

aux

bains,

aux

frictions,

au

shampoing.

Elle

était

même

censée

lutter

contre

les

migraines,

les

insectes

(mites,

cafards...)

et

était

antiseptique !

On

remarquera

que

le

dessin

représentant

le

Père

Tasse

dans

ces

publicités

est

exactement

le

même

que

celui

qui

illustrait l'ouvrage le concernant.

en savoir davantage sur le Père Tasse

- sa biographie

- son chalet

- les personnages célèbres qui ont fréquenté son gîte

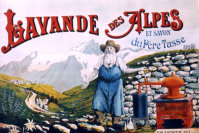

ci-dessus, une autre

publicité tout en couleur sur

la lavande des Alpes & le

savon du Père Tasse

le saviez-vous ?

le Père Tasse vu par Alexandre Bibesco

Le

Père

Tasse

sollicita

à

trois

reprises

le

Conseil

Général

de

l’Isère

(*)

afin

d’obtenir des

subventions

pour son chalet :

en

1874

:

le

CG

lui

octroya

500

fr.

dans

sa

séance

du

7

novembre

(à

une

voix

de

majorité).

Pour

justifier

la

demande

du

«

sieur

Tasse

(Arsène)

»

il

était

expliqué

que

son

chalet

«

pour

rendre

les

services

qu’on

en

attend,

doit

être

agrandi

et

distribué

de

manière

à

séparer

au

moins

le

dortoir

de

la

salle

à

manger

;

l’ameublement

doit

être

aussi

augmenté.

Mais

ces

diverses

dépenses

sont

au-dessus

des

ressources

du

propriétaire

qui

y

a

déjà

consacré

tout

ce

dont

il

pouvait

disposer

».

Dans

le

rapport

remis

au

CG,

il

était

ajouté

que

«

ce

chalet

se

trouve

à

proximité

du

sommet

de

Champ-

Rousse,

à

deux

mille

mètres

d’altitude,

sur

le

chemin

que

prennent

non-

seulement

les

touristes

et

les

géologues

ou

botanistes

…,

mais

encore

les

pâtres,

les

charbonniers

et

les

bûcherons…

».

Ce

même

rapport

donnait

lecture

d’une

délibération

du

conseil

municipal

de

Vaunaveys-le-Haut

:

l’utilité

et

les

ressources

que

ce

chalet

offre

aux

voyageurs

sont

incontestables

et

que

déjà

il

a

rendu

de

nombreux

services

à

plusieurs

touristes

et

travailleurs

indisposés

…

En

outre

le

conseil

atteste

«

la

parfaite

moralité

et

l’honorabilité

du

sieur

Tasse

et

de

sa

famille,

dont

M.

le

Maire

de

Vaulnaveys se plaît à reconnaître le dévouement

».

en

1878

,

le

CG

fut

insensible

à

la

demande

du

Père

Tasse

qui

sollicitait

«

un

nouvel

encouragement

pour

l’amélioration

du

chalet

».

Il

la

rejeta

donc

estimant

qu’

«

il

a

été

assez

fait

par

la

subvention

de

500

fr.

»

de

1874

et

qu’il

n’y

a

«

pas

lieu

d’intervenir

dans

cette

question

et

qu’il

faut

la

laisser

à

l’industrie privée »

.

en

1883

,

ultime

sollicitation

du

Père

Tasse

qui

souhaitait

une

subvention

de

500

fr.

Le

CG

rejeta

sa

demande

car

«

le

sieur

Tasse

exploite

un

établissement

dont

il

retire

personnellement

tous

les

bénéfices,

s’il

y

en

a

à

retirer,

de

même

il

doit

répondre

à

tous

les

besoins

de

son

installation.

En

un

mot,

il

s’agit

d’une

propriété

privée

dans

laquelle

il

faut

éviter

d’intervenir

par

une allocation sur les fonds publics….

».

(*) sources : délibérations du CG de l’Isère, BnF

Le

père

Tasse

qui

tient

ce

chalet

est

un

Vieux

de

la

Montagne

(moins

les

instincts

sanguinaires

et

criminels)

qui

a

planté

son

jardin

et

sa

cabane

depuis

quinze

ans

au

pied

de

la

croix

;

il

monte

à

la

fin

de

mai

et

ne

descend

qu'en

novembre

pour

achever

d'assembler,

dans

la

vallée,

l'hiver,

les

deux

bouts qu'il a tant de peine à rattraper l'été.

Il

souffre,

plus

qu'on

ne

croit,

non-seulement

des

caprices

d'une

saison

peu

fructueuse,

mais

de

la

violence

de

certaines

intempéries

encore

fréquentes

à

2,000

mètres

de

hauteur

;

une

fois

au

déclin

de

la

saison,

une

neige

intempestive

a

failli

le

surprendre

et

le

condamner

à

mourir

de

faim

là-

haut,

lui

et

sa

femme

,

parce

qu'enfin,

il

faut

bien

le

dire,

notre

ermite

est

marié.

Le

père

Tasse

est

philosophe.

Quoique

peu

chanceux,

il

ne

se

plaint

guère.

Et

pourtant,

est-il

possible

de

rencontrer

de

meilleurs

lits,

de

plus

excellent

lait,

des

fleurs

plus

fraîches

à

pareille

altitude

?

Est-il

possible

de

trouver

visages

plus

complaisants

et

mieux

disposés

à

vous

contenter

que

ceux

de

ce

couple

?

Pourquoi

ne

chercherait-on

pas

à

améliorer

la

position

de

cet

ermite

qui

a

rendu

tant

de

services

aux

touristes

?

Pourquoi

les

quatre

communes,

ses

copropriétaires,

ne

passeraient-elles

pas

avec

lui

un

bail

emphytéotique,

basé

comme

ce

genre

de

contrats,

sur

la

longue

durée

de

la

location

et

la

modicité

de

la

redevance,

bail

qui,

en

diminuant

les

charges

de

l'emphytéote,

lui

permettrait

de

s'agrandir

et

de

prospérer

?

Que

ma

voix

soit

écoutée,

et

puisse

le

délicieux

vin

de

Collioure

que

j'ai

bu

chez

lui,

lui

porter

bonheur !

Ce

texte

est

issu

du

chapitre

VII

(coup

de

crayon

Champroussien)

de

l’ouvrage

Delphiniana,

bibliothèque

du

touriste

en

Dauphine

,

écrit

par

le

Prince

Alexandre

Bibesco

(qui

fréquenta

à

plusieurs

reprises

le

chalet

du

Père Tasse), paru en 1888.

Il

s’agit

d’une

correspondance

du

4

août

1879,

adressée

à

Xavier

Drevet,

directeur

du

journal

le

Dauphiné.

L’auteur

a

précisé

en

addenda

«

J'apprends

à

l’instant

que,

depuis

cette

année

(1887),

le

chalet

de

Roche-Bérenger

a

passé en d’autres mains

»

Julien

Arsène

Tasse,

dit

le

Père

Tasse

,

était

sarthois

de

naissance

mais

dauphinois

d'adoption.

Il

naquit

dans

le

petit

village

de

Vancé

le

29

août

1823

"

à

deux

heures

du

soir

".

C'était

le

5ème

et

dernier

enfant.

Le

16

février

1826,

sa

jeune

mère

décède

à

l'âge

de

31

ans

(le

petit

Julien

n'a

que

deux

ans

et

demi).

Le

10

mai

1830,

son

père

se

remarie

avec

une

"

domestique

à

gage

"

de

15

ans

sa

cadette.

Les

relations

avec

sa

belle-

mère

furent

détestables

et

c'est

à

l'âge

de

14

ans

qu'il

quitta

Vancé

pour

faire

son

tour

de

France

comme

compagnon

sabotier

(métier

que

lui

enseigna

son

père),

en

passant

par

Saumur

où

il

fut

accueillit

par

un

oncle

maternel.

Enfin,

ses

pas

l'amenèrent

à

Grenoble

où

il

continua

la

fabrication

des

sabots.

Dans

la

capitale

des

Alpes,

il

exerça

aussi

le

rôle

de

mandataire

entre

les

parents

pauvres

et

les

nourrices

de

la

campagne

auxquelles leur étaient confiés les enfants.

Le

Père

Tasse

va

gagner

sa

célébrité

en

s'installant

à

Roche-Béranger

dès

1863,

avec

sa

compagne

et

ses

deux

garçons.

Il

a

alors

40

ans.

Il

y

édifie

une

fromagerie,

bientôt

transformée

en

un

chalet

servant

de

refuge

et

de

restaurant.

Il

y

restera

22

années

au

cours

desquelles

il

accueillera

nombre

de

visiteurs

illustres.

L'heure

de

la

retraite

sonne

alors

qu'il

a

62

ans

et

il

prend

possession

d'une

humble

demeure

à

Saint-Georges

d'Uriage. Il s'éteignit à Grenoble le 10 janvier 1898.

Julien,

dernier

né

de

cinq

enfants

de

la

famille

Tasse,

vit

le

jour

en

1823

ainsi

que

l'atteste son acte de naissance.

Ses

aînés

furent

Madeleine

(née

en

juillet

1814),

Elisabeth

(avril

1816),

Martin

(septembre 1818) et

Louis

(avril 1821).

L'histoire

du

Père

Tasse

ne

révèle

pas

s'il

continua

à

avoir

des

relations avec sa famille, une fois installé dans l'Isère.

Henri

Vincent

a

publié

en

1891

les

vingt-deux

années

du

Père Tasse à Chamrousse

.

Ouvrage restauré

numériquement par Alain Coïc.

Vous pouvez le télécharger

gratuitement

© chamrousse.info 2006-2024 - Site non commercial

édité par l’Association CHA’mrousse - plan du site -

mentions légales